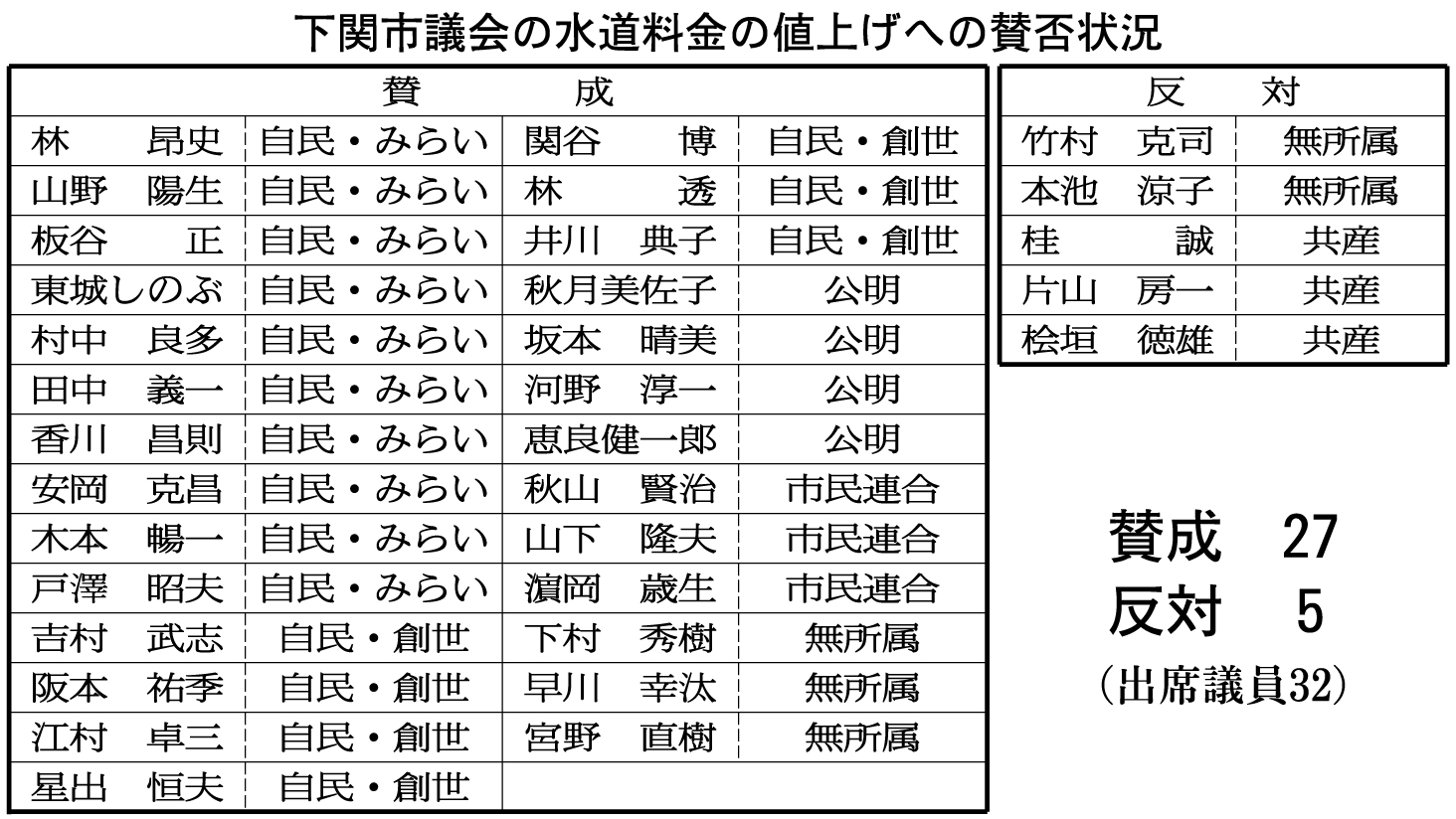

12月議会最終日の17日、市議会は来年4月からの水道料金を平均2割改定する条例案を賛成27、反対5の賛成多数で可決しました。来年4月から現在の水道料金が家庭用で約20~30%の割合で上がることになります。老朽施設の更新や維持管理に対するお金は必要です。それら事業に必要な経費を料金収入で確保していくというのが現行の制度です。しかし、現在の物価高における市民生活を考えたときそれは不可能で生活が立ち行かなくなる人が出てくる心配がおおいにあります。そうした市民生活に対する行政側の議論がないこと、水道局による料金改定の進め方のおかしさ、そして現行制度のあり方を転換しない限り市民負担は今後際限なく膨らんでいくと考え、以下のように反対意見をのべました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

「下関市水道事業給水条例の一部を改正する条例」「下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例」に反対の討論をおこないます。

反対の理由は、今回の水道料金改定が市民生活へ与える影響が大きすぎる点と、上下水道局の料金改定の進め方であります。まず、市民生活へ与える影響としては、昨今の物価高で市民が本当に苦しい生活をしているなかで、なぜ今、20%もの改定をおこなうのか、市民生活への影響、打撃をまったくわかっていないのではないかと考えるからであります。

単身高齢者でわずかな年金のみで暮らしていらっしゃる方は本当に苦しい生活を強いられています。少ない年金額に対して、物価が高すぎて、生活の苦しさが増しているなかにあって、国は抜本的な対応をしてくれず、現場の市町村任せです。

そのような状況のなかで、生活者にもっとも身近であるべき市町村までもが、追い打ちをかけるように水道料金を一度に20%も値上げするのです。これまで下関市を支えてきてくれたような人たちを切り捨てるような話だと私は思います。

しかもこれは、ひと月20㌧使用した場合の数字であり、実際には水道使用者の4割近い人は、ひと月10㌧以下の使用です。ひと月10㌧の使用を見た場合の改定率は20%をこえていて、30%をこえる人もいるんです。つまりは、改定率20%といいながら、市民の4割は20%をこえる料金改定を強いられることになります。

明日から価格が20%をこえる、30%をこえるという話は、牛肉やおコメ、玉子などの話ではありません。生活になくてはならない、水の話です。

市民は牛肉が高ければ、鶏肉、豚肉にかえる、おコメが高ければ、パンや小麦の製品にかえる、玉子が高ければ玉子を使わないような工夫を必死でします。でも、水はかわりがきかないんです。

9月の一般質問の答弁のなかで、市長は、ペットボトルも値が下がっているというようなことをおっしゃいました。このような発言も本当に市民生活を理解されていないんだと感じます。

確かに以前に比べれば安価なペットボトルは出てきています。でも、生活に必要な水は飲み水だけではないんです。炊事、洗濯、トイレ…さまざまな場面でなくてはならない水であり、ほかに替えがきかないものであります。

一方で、ほかに替えがきかないから、将来世代に水道をつなげていくためにも我慢しろという主張もあるでしょう。今を生きるものだけのことを考えてはダメだ、将来の子や孫たちのためにも我慢して受け入れるべきだという主張もあるでしょう。

そのことを理解したうえで、私は、市民一人一人の顔が、生活が、本当に見えていますかということを訴えているのです。

今日、明日の生活を必死で生きている人を前に、将来のためにという言葉が、どれだけ意味を持つのでしょうか。将来のことを考えることも大事ですが、本当に大事なのは今日の生活、明日の生活であり、その生活がやっていけると感じたうえで、初めて将来のことが考えられるのではないでしょうか。

私も含めこれまでの議会では、上下水道局だけではなく、市の財政にも対応が求められてきましたが、一様に法律や原則の話ばかり。厳しいいい方をすると自分たちの立場の説明ばかりで、全く市民生活、とりわけ生活困窮者の現実を直視しようとしていません。市役所、上下水道局は誰のために存在しているのかということに、私は一層疑念を持ちました。

次に、反対のもう一つの理由として、料金改定の進め方です。象徴的なのが先ほどあげた改定率の話です。改定率20%といいながら、多くの市民には30%をこえる改定率であることを明確にせずに改定を進めてきた点への不信感です。

こうした不信感は広報の仕方でも感じました。

なかでも、8月におこなった市民説明会では、市内8カ所で開催したといいながら、1人も参加者がないところもあったため、再び説明会をすべきではないかということを私は訴えました。

市民説明会があること自体を、多くの市民は全く知らなかったからです。行政ではよくある話ですが、かたちだけ整えておいて、参加者が少なくても後で一応の言い訳ができるようにしておくようなものが感じられるものでした。これが、市民生活に大きく影響する水道の話であるため私はより声を強めて訴えたのです。

結局その後、自治会長を通じてしっかり周知をして説明会のやりなおしをおこなった地区は、当初に比べてはるかに多くの参加者があり、反対の意見もありました。それなのに、ほかの地区での説明会のやり直しをすることなく、ホームページや動画を公開しているというような広報の進め方で、大きな見直しはせずに今日に至っています。

上下水道局の最終的な説明は、反対もあったが賛成の意見もあり、経営審議会でも妥当とされたということですが、この経営審議会の議論のなかでも、市民生活の実態を議論されたようなものはありません。また、行政内部、例えば市長部局と上下水道局の間で今回の料金改定が市民生活に与える影響について議論した形跡もありません。この点を問いただした回答としては、「情報提供はしている」という冷たいものでした。

これまで私は水道事業の知識が少なかったことから上下水道局を訪問し、説明を受けてきました。誠実に対応もしていただいたと思っています。

しかしながら、今回の料金改定については、市民生活へ与える影響が大きすぎる点と、上下水道局の料金改定の進め方に不信感が拭えない点から、明確に反対の意志を示したいと考えています。

加えて、今、全国各地で水道料金の値上げがあいついでいますが、それらを見ていると一市町村でなんとかなるような状況ではないことは明らかです。目の前の交付金や補助金の確保や活用はもちろん大事ですが、時代にあわなくなっている現行の制度を変えていくことしかないのではないでしょうか。

具体的には、市民の負担が青天井になっていく根拠の地方公営企業法の「独立採算の原則」、地域間格差拡大の要因となっている水道法の「市町村経営の原則」、この見直しです。現在を生きる市民も将来の市民も、市民の財産である水道事業も守っていく制度に変えていくこと、これを国に対し強く要望していただきたいと思います。

水道料金改定をめぐっては議員のみなさんのなかでも意見が分かれるところだと思いますが、最後に私が一番に訴えたいのは、みなさんそれぞれが、本当に市民一人一人の生活、顔を見ていますか、想像を働かせていますか、ということです。

私の反対討論は以上です。

の概要.jpg)