昨日23日、令和2年第一回定例会が終わりました。

3月の議会は「予算議会」といわれ、4月からの1年間の予算についてが話し合われます。議員は、執行部の出すどのような事業にどれほどの予算が付けられるのか、事業内容は市民にとって必要なものなのか、必要なところにきちんと予算が付いているのかなど、話し合い、意見を述べることが主な内容になります。代表質問、委員会審議を経て、採決をとるのですが、すべての議案が可決となりました。

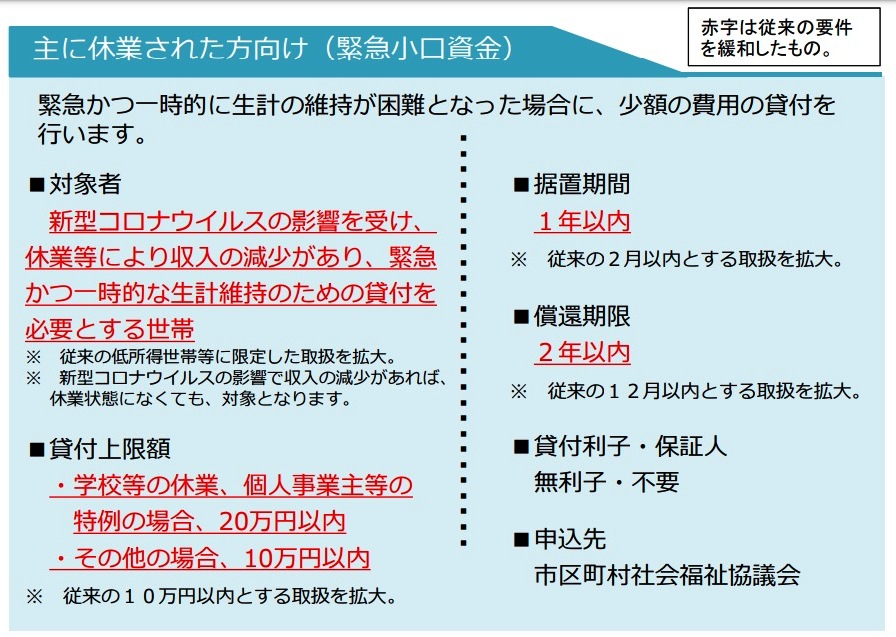

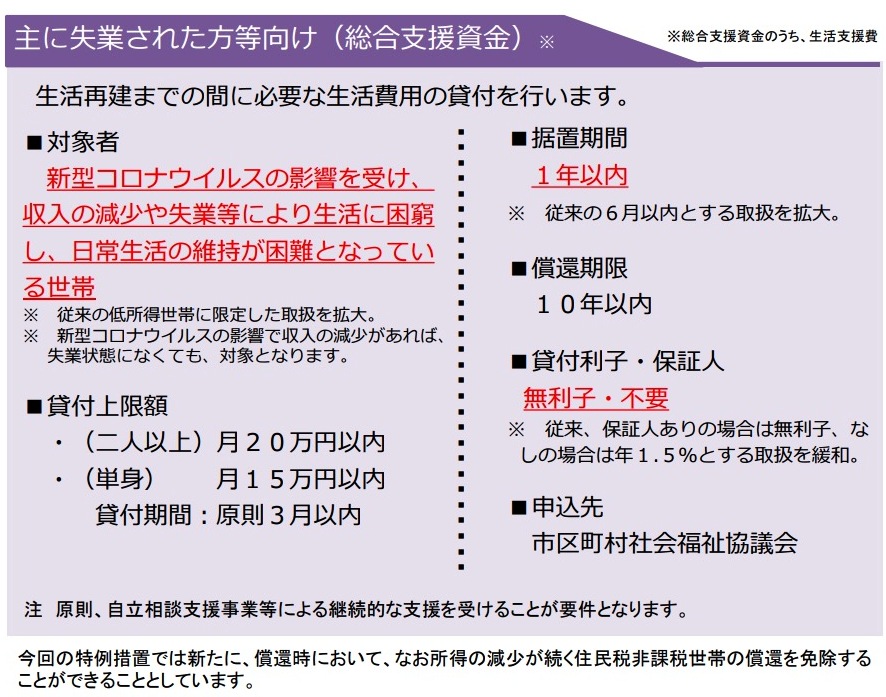

今月3日、新型コロナウイルスの感染が下関市内でも確認され、一斉休校やイベント自粛などとかかわった深刻な影響が出るなかでの議会となりました。予算の審議の過程でもコロナ対応なども含めた質疑が多くかわされ、執行部も対応しておられますが、まだまだ市民のみなさんが置かれている実情には手が届いているとはいえない状況があります。引き続き実態を届けたいと思いますので、声をお寄せください。

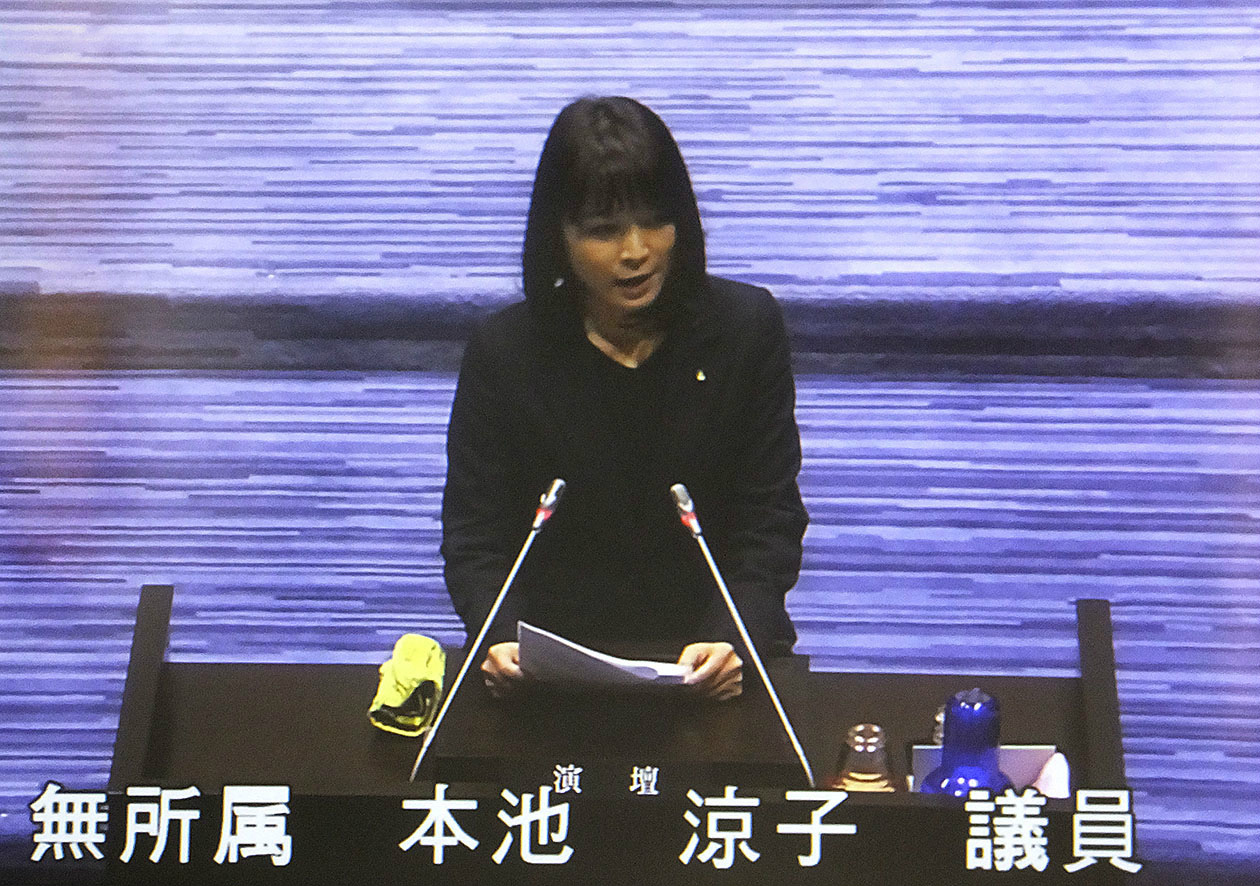

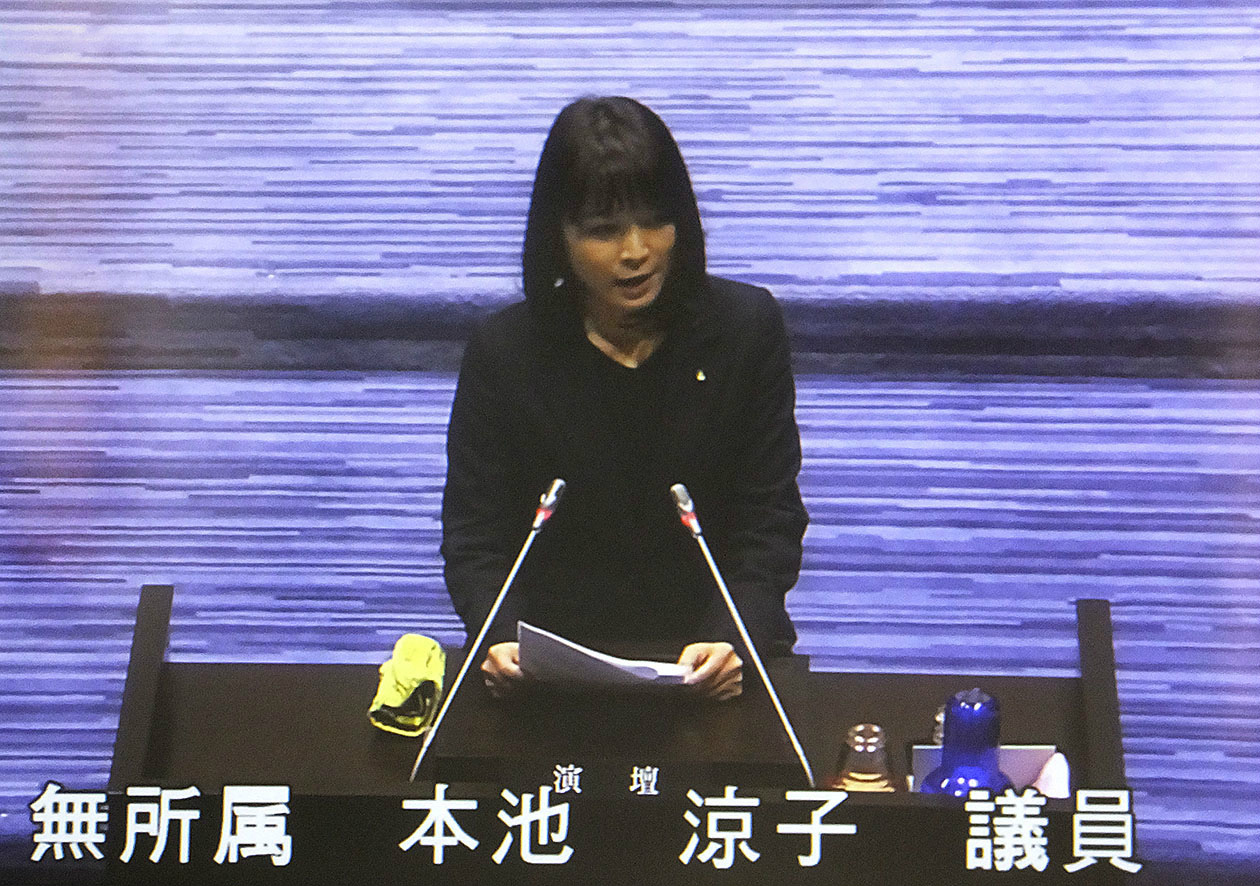

私は、今年度の一般会計予算に反対し討論をおこないました。理由は、昨年の9月議会の一般質問とりあげたものと関係するのですが、来年度予算のなかの下関市立大学の運営費交付金のなかに、前田市長が推薦した特定の教授を採用するために約2000万円の予算を投入することが含まれているからです。

「お金がない」。市民のみなさんが市役所に行けば、必ずといっていいほどその言葉を聞くと思います。市の財政が厳しいのは事実で、毎年のように基金(貯金)を取り崩しているのが実態です。多くの市民には我慢をさせている一方で、特定の人物のためにお金をつぎこむことは間違っていると思います。仮にどうしても必要な事業であれば、関係者での論議を尽くさなければならず、公の大学でそのような恣意的な人事がなされることはあってはならないというものです。以下、内容を紹介いたします。

反対討論の要旨

議案第10号令和二年度一般会計予算に反対討論をおこないます。

来年度予算のなかには、公立大学法人運営業務2億4,423万4000円のうち、公立大学運営費交付金のインクルーシブ教育推進のための交付金2,185万円が含まれています。来年度予算の新規事業として計上されているこの予算は、専攻科設置にかかるもので支出と収入の差額が計上されています。

まず収入ですが、特別の過程の受講料として675万円、令和3年度からの専攻科設置のための受験料に相当する検定料と入学金で74万9000円、合計749万9000円を見込んでいます。次に支出ですが、教員3名と事務職員1名分の人件費として2,780万円、研究費144万円、消耗費10万円、合計2934万9000円となっており、先ほども述べたとおり予算に計上されている2,185万円はこの収入と支出の差額分となります。

つまり、昨年から問題になってきましたが、前田市長の推薦する特定の方およびそのグループを下関市立大学に採用するための予算だといっていいと思います。下関市立大学の一連の騒動は昨年5月30日に前田市長が市長応接室で山村理事長に研究者を紹介したところから始まっています。実際に市立大学では市長の意向を受けて中期計画にもなかったこの計画が動き始め、大学自治を逸脱した特定の人物の採用ありきの専攻科設置に学内での反発が広がり、9割の教員が反対する事態まで招きましたが採用を内定し、さらに九月議会には、大学運営の根幹にかかわる重要事項、たとえば教員の採用であったり、学部・学科の設置であったりですが、これらを現場の意見を聞くことなしに理事会で決めていく定款変更議案をこの市議会が可決しました。

全国的ニュースにもなり、大学のガバナンス上ありえないことだと驚きをもって受け止められるなか、1月にはその方が理事長の任命により市大の理事に就任し、さらに先日3月16日には現事務局長とともに副学長に内定したことが発表されました。また、4月1日以降に教授として採用されようとしています。

9月議会では何人もの議員が反対討論をおこないましたし、全国的に見ても考えられないようなことが「改革」の名を借りて進行しており、これについて問題視する声が大学内外から高まっています。それらについて「将来を見越して学長のリーダーシップのもとで生き残れる大学にするのだ」とか、「これに反対するものは抵抗勢力だ」「改革を恐れている人たちのいうことだ」といった意見が出ているようですが、これまでの手続きそのものがルールを逸脱しており、ならばルールすなわち定款を変更してしまえというやり方だったにすぎません。学内の合意形成も図られないなかで決められていったのは誰がどう見ても事実なのです。

ある市民の方が「市大は前田晋太郎大学なのか?」と私に問うてこられました。本来ならば「いいえ、下関市立大学です」と応えなければならないのですが、市長が「この人」と見初めた人物を理事長にお願いしたら採用されるというのであれば、それは大学としてのガバナンスを逸脱しており、私物化という指摘を払拭することはできません。そして、その度に市財政から何千万円という人件費その他を運営交付金として注ぐというのでしょうか。市民の皆様から、市長が気に入った人物が公金によって養われるのか? と言われた際、私たち市議会議員はなんと答えればよいのでしょうか。この議場におられる先輩議員の皆様にもお聞きしたいところです。

インクルーシブ教育の推進についてはなにも否定するものではありません。重要なことであれば教育現場の実状に即して推進するべきでしょう。ただ、それを特定の人物の採用ありきで、あまりにも乱暴なやり方で進めていることに大きな違和感を感じているところです。本当にインクルーシブ教育を充実したものにしたいのであれば、教育現場の先生方や、専門家、受け入れる市立大学の関係者などで論議を尽くしたうえで、下関にとって必要なものをとり入れるという形でなければ、市民の皆様の理解を得ることもできないのではないでしょうか。

2月27日、市立大学の名誉教授7人が連名で専攻科設置と定款の変更に対して疑問を抱き、意見書を前田市長と山村理事長に対して提出されました。2名の学長経験者も含みます。この方々も「やむにやまれぬ思い」だといわれていました。はじめから特定の人物の採用ありきだったことが今回の騒動の根源であり、そのような人事に対して市民の税金である運営費交付金を投入することについて、認めるわけにはいきません。

来年度予算のなかには市民にとって非常に重要なこともたくさん含まれています。しかしながら議案は一つですので、この内容を含んだ議案に賛成することはできません。下関市議会として、市民の皆様に対して説明がつくような懸命な判断を加えることを訴えて反対討論を終えます。