9月議会が始まっており、本日13日から一般質問が始まります。

今回の議会で私は、

①大谷斎場の空調施設の故障について

②新学校給食センターについて(稼働後の状況、学校の体制など)

の2つの項目を質問します。

質問は20日の午前3番目になる予定です。

ご興味のある方はぜひご覧くださいませ。

下関市議会6月定例会が閉会しました。私は今回、全国的問題となっている中学校部活動の地域移行について質問しました。今とくに中学校教師の長時間労働の原因のように扱われている部活動ですが、教師と生徒の信頼関係や、生徒の心身の成長にとって非常に大切なものです。少子化が進む学校現場では、部活動の地域(民間)移行が行政主導で進められていますが、教育現場や保護者の方々からは「このままでいいのか?」「子どもの成長にとってどうあるべきなのか」という意見や疑問の声が上がっています。執行部との質疑の文字起こしをご覧いただき、忌憚のないご意見をお願いいたします。

1.部活動の地域移行について

本池 一言で「部活の地域移行」といってもここにいたるまでこの数年間、勝利至上主義の指導、体罰問題、教員の超過勤務と働き方改革、少子化などが問題となり、たびたびとりあげられてきた。それらの結論として部活の地域移行ということが出てきているが、今の流れを見ていると、少なくとも子どもたちのためというよりも産業化、市場化の側面が大きいように感じている。国の方向性に振りまわされるのではなく、「下関の子どもたちをどうするのか」を据えた議論をしなければ本当の方向性は見えてこないのではないかと思っているし、その視点から質問する。

まず、下関市のこれまでのとりくみを簡単にのべてほしい。

田中観光スポーツ文化部長 令和4年1月から地域移行に関する意見交換を複数回実施。中学校校長会と課題共有・情報交換を重ね、地域移行に向けた実証事業を令和5年度から実施している。

磯部教育長 令和5年3月にはとりくみ状況や方針について学校及び保護者にリーフレットを配布し周知をおこなうとともに、令和5年度には下関市部活動地域移行推進委員会を3回開催し、市の方針やとりくみについて有識者、関係団体等からの意見聴取をおこなうなど、移行に向けた準備を進めてきた。

本池 このうち実証事業のDスポーツについて聞く。どのような経緯でDスポーツをすることになったのか。関係者の意見をどのように反映されているのか。

田中部長 国の運動部活動の地域移行に関する検討会議においてスポーツ団体等の整備充実などの地域移行における検討課題が令和4年6月に示された。関係団体と議論を重ねてきたが、今後の方向性を見出すことができなかったので、本市から実証事業の検証を提案した。

本池 それで令和5年度はとりくまれたが、活動の効果と課題は?

田中部長 令和5年度の実証事業は多様なスポーツをコンセプトとして、4つの団体へ業務を委託してきた。多くの参加者を得ることができなかったが、アンケートや生徒及び保護者から貴重なデータやご意見をいただくことができた。

本池 「多くの参加者を得ることができなかった」といわれたが、その参加者数から見えてくることとして、ニーズにあっていたのか。

田中部長 あっていないこともあったということだと思う。昨年度の反省を踏まえてやるので、参加人数も増えていくと思う。

本池 学校関係者やスポーツクラブの関係者のみなさんが、「下関市はなぜDスポーツなんかしたのか」といわれる。決める過程で関係者に了解を得たというが、決定事項を伝えただけで相談するものではなかったとの指摘もあり、その結果として参加者数なり厳しい評価に繋がっているのだと思う。それでも日頃スポーツをしておらず身体を動かしたいという子どもたちにとってのニーズはあったのだといわれるとそうなのかもしれないが、今は細かい部分ではなく大局の話をしている。学校関係者、生徒たち、保護者が今なにを望んでいるのかの把握が必要ではないかと思うが、そのとりくみはどうなっているか。

磯部教育長 今後のとりくみの参考とするため、市立小学校5・6年、中学生、及び保護者と教職員を対象にアンケート調査を実施している。保護者には部活動の地域移行への理解や地域クラブへの期待等について、教職員には地域移行後の地域クラブへの参加希望等について尋ねている。7月を目途に集計・分析し、当事者の声に寄り添ったとりくみを進めていきたい。

本池 保護者に対しては「地域移行への理解や地域クラブへの期待」について聞いたといわれるので聞くが、保護者アンケートの問9を示してほしい。

磯部教育長 「中学校にお子様が希望する部活動がない状況で、その競技や種目・分野の地域クラブ活動ができることになった場合、地域クラブ活動に参加させることを検討しますか?」という問だ。「検討する」「検討しない」の回答を求めている。

本池 これでは「検討する」が多くなるのは容易に想像がつくが、この設問は誰が考えたのか。

磯部教育長 教育委員会と観光スポーツ文化部での協議を踏まえて作成している。

本池 内容が実証事業に関するアンケートにしか見えず、教育委員会がやるのであればもっとみなさんがどんなことを思っているのかを拾うアンケートにする必要がある。これでは実証事業にとって都合のいい数字をとろうとしているといわれても仕方ない。教職員用のアンケートに関しても、地域クラブに参加するかしないかのようなもので、もっと先生方の思いを集約するもの、子どもたちへの影響・効果について深めるものでなければ意味がないと指摘されている。設問に関し検証と改善を求める。この事業の実施に関してスポーツ振興課は「部活がいつまで継続できるかわからないなかでのとりあえず受け皿を」という思いでおこなわれたと確認している。そうした思いや、実証団体として必死に受け皿づくりをしてくださっている方々にはありがたく思っている。ただ、「ゆる部活」のようなかたちでは子どもたちはついていけないし、保護者や学校関係者からも酷評される事態になっている。方針決定には現場の意見の反映が必須であることを申し上げておく。

中学校の部活の現状

本池 そうした不安定な事業がどのような影響を与えてきたのか。具体例として紹介させていただくのは男子バスケットボールだ【図1】。黒い囲みが現在男子バスケットボール部がある学校で、学校が終わり、部活の子は部活に、クラブチームに所属している子どもたちはクラブチームの練習に行く。そして部活だが、平日の練習時間は2時間になっているし、平日、土日に1日ずつ休みをいれなければならなくなっている。部活が終わり帰る時間は夏場で6時、冬場は暗くなるので5時ごろだ。学校が終わるのが4時ごろなので、冬場は練習時間が1時間もない。部活が終われば基本的には帰宅だが、さらに練習したいという子どもたちがクラブチームで練習をしている。

クラブチームのなかには、もともとあるクラブチームのほか、地域移行の流れのなかで新たにできたものがある。それらのなかでも市内全域から子どもたちを受け入れるところもあり、基本的に特定の地域の子どもだけを受け入れ、部活動をそのまま引き継ぐかたちで練習をしているところもある。会場は学校のまま運営と指導者が変わるというスタイルだ。

共通しているのは、もっと練習したい、強くなりたいという子どもたちの要求があり、鍛えてあげたい、伸ばしてあげたいという指導者の思いがあった。逆にいうと、今の学校の部活動がそうした要求に非常に応えにくくなっているし、市の方向性がこうしたニーズと乖離しているということがうかがえる。そしてクラブチームに行くには、会費、保護者の送迎が必要で、プロ傘下のチームともなればトライアウトもあって実力がなければ入れない。こうしたなかで練習機会に格差が生じている。状況を見かねた保護者が休みの日に体育館を借りて部員を引き連れて練習をさせているといったお話もある。またクラブチームに入部予定者が流れ、部活の人数が少なくなり、継続が困難になっているところもあるそうだ。部活の地域移行がすべてではないが、ここ数年で生じてきた混乱状況について教育委員会としてはどのように考えているか。

磯部教育長 自分にあった活動を求め、地域のクラブ等を選択している生徒も多く存在してきている。生徒数が減少する学校部活動が維持困難になるなかでは、自分の目的にあった活動の選択ができることは望ましいことだと考えている。

本池 練習したくてもできない、参加したくてもできないという格差が生まれてきている状況についてどう思われるか。 続きを読む

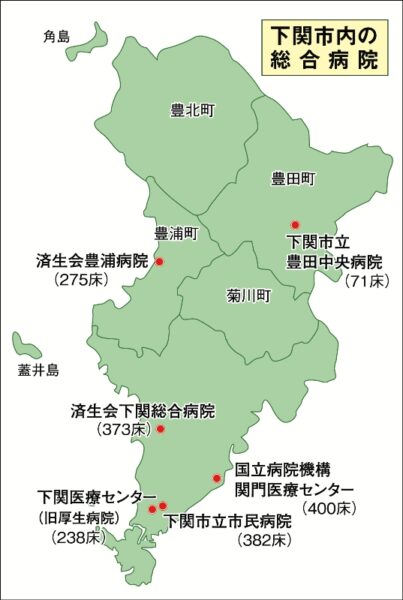

3月議会で、下関市で予定されている急性期総合病院の再編・統合問題について質問しました。下関市では、市内にある4つの総合病院の再編計画が進んでおり、市民病院と下関医療センター(下写真)を統合し、3病院体制にする再編計画がもちあがっています。すでに基本構想(案)ができ上がる段階まで進んでおり、来年度は基本計画を策定する予算が計上されています。

しかし、病院統合に関しては多くの市民が知らないままで、関係者のなかでももっと議論する必要性が指摘されています。質問では、医療関係者や市民がもっとかかわった基本構想にすること、そのうえで計画策定に着手するよう求めました。以下、質問と執行部の答弁(要旨)を掲載し報告とさせていただきます。

統合計画が持ち上がっている下関市立市民病院㊤と下関医療センター(旧厚生病院)

本池 平成28年に山口県が地域医療構想を策定し、それに沿った病床機能の検討が本市でもおこなわれてきた。とくに急性期においては、平成29年4月に中間報告として4病院の統合の話が出てきた。市民にとっての関心度も高くその行方が見守られてきたが、コロナを経た昨年3月に「第2次中間報告」が出された。

平成29年4月の中間報告は「公立・公的4病院は2025年までに段階的に再編する」「そのさいは500床以上の規模が複数あることが望ましい」といったものだった。それが、第2次中間報告では「4病院を3病院体制にすることを検討する」「建て替え時期が近い、下関医療センターと市民病院の統合の可能性を検討する」「急性期医療機能は3病院で担いつつ、段階的な再編の必要性について今後も協議を続ける」といった、より具体性をともなったものになっている。この背景には、コロナ感染症を経た病院側の経営的事情や病床稼働率の低下などがあるのだと理解している。来年度予算には基本計画策定のための予算として委託料3400万円を含む3650万円が計上されている。いよいよ基本計画の策定に進むことが見てとれるが、今後の事業の進め方は?

八角保健部長 新下関市立病院に関する基本構想案は、令和5年3月の下関医療圏地域医療構想調整会議の第2次中間報告をうけ、新病院の概要や3病院の大まかな方向性を規定するために令和5年12月と令和6年1月に検討委員会を開催し、医療関係者や市民団体の代表者の方々などの意見を聞いて策定した。今後の予定は、今議会の文教厚生委員会で報告したのち、3~4月にかけてパブリックコメントを実施する。その後ご意見を反映した最終的な基本構想を文教厚生委員会で報告し公表する。また、令和6年度には新病院の基本計画を策定する予定。スムーズにいった場合の標準的なスケジュールとして、令和6年度に基本計画を策定し、その後4年間で設計・施工をおこない、令和11年度に新病院の運営を開始することになる。

八角保健部長 新下関市立病院に関する基本構想案は、令和5年3月の下関医療圏地域医療構想調整会議の第2次中間報告をうけ、新病院の概要や3病院の大まかな方向性を規定するために令和5年12月と令和6年1月に検討委員会を開催し、医療関係者や市民団体の代表者の方々などの意見を聞いて策定した。今後の予定は、今議会の文教厚生委員会で報告したのち、3~4月にかけてパブリックコメントを実施する。その後ご意見を反映した最終的な基本構想を文教厚生委員会で報告し公表する。また、令和6年度には新病院の基本計画を策定する予定。スムーズにいった場合の標準的なスケジュールとして、令和6年度に基本計画を策定し、その後4年間で設計・施工をおこない、令和11年度に新病院の運営を開始することになる。

本池 この間、4病院の意見まとめや第2次中間報告があったとはいえ、基本構想は市がつくったものだ。第2次中間報告が出たときの地域医療構想調整会議や、基本構想素案が出た検討委員会などで部分的に傍聴させてもらったり、参加できなかったものは議事録や質問を確認させてもらっている。昨年12月13日の検討委員会の場では、「示された基本構想(素案)には病床数や新病院が持つ診療機能について記載がない。病床数や新病院が持つ診療機能が決まる時期、スケジュールを明確にすべき」「新型コロナの影響で患者数が減っている。コロナ前のデータを用いた推計は現状を捉えられておらず、それをもとに検討した基本構想は見直すべき」といった意見が2病院から出た。基本構想案に示されているよりももっと急速に人口減少が進んでいるということだ。

指摘されている内容についてなるほどと思ったが、それ以上に驚いたのは当事者である4病院の意見がまとまっていない事実だ。さらに、検討委員会では「(会議が)広く市民のみなさまに対してのアナウンスをしていくという役割もあると思うが(略)本当に出せる範囲の中でわれわれも入って議論できれば」との意見が委員から出ていた。つまり今のやり方では議論が不足していることが指摘されているのではないか。

2回の検討委員会は、基本構想の素案について出席した委員から意見を聞き、素案から案になるまでに2回ほど訂正がなされていて、そのような「仕組み」になっているようだが、第2次中間報告から基本構想案ができるまでの議論のあり方がこのようなことでいいのか。

今議会で文教厚生委員会に報告がなされるが報告であって議決はない。そして案として固まり、パブコメを経て構想が確定すると、専門的立場、当事者的立場からの議論も終わりになってしまう。議会も議会でこれを追認したかたちになると責任もともなうもので、議論不足のままの状態ではいけないのではないか。そこで質問だが、第2次中間報告をうけて基本構想案ができるまでに医療関係者が直接協議する場はどれほどあったか。

八角保健部長 昨年7月、公立・公的等4病院院長、下関市医師会長、山口大学、九州大学の医療関係者により協議をおこなった。また昨年12月から今年1月にかけて2回の検討委員会を開催し、4病院の院長にも出席いただいている。

本池 検討委員会を除くと7月の1回ということになる。検討委員会以外に4病院間での会議があったということだが、その会議ではどのような意見が出たのか、具体的に示してほしい。

八角保健部長 議題については診療科の内容とか、医師の編成等ということで基本構想以降に決まっていくことについて意見交換がなされた。

本池 基本構想以降に決まっていくものであるというなら、基本構想には4病院会議の内容は反映されているのか。

八角保健部長 基本構想の内容について、方向性については四病院間の意見のとりまとめられたものをベースにおこなっている。

本池 当事者である4病院の熟議の場がいると思う。この間、聞きとりも含めて保健部と話してきたが、“検討委員会は公開を目的とした会議”といわれた。では議論・熟議が目的の会議はどこにあるか。熟議の記録が見たく、4病院の会議の議事録を見せてほしいといったところ断られた。2回の検討委員会だけで、会議をしたことにして、それをもって議会に報告して「はい、そうですか」となるか。私たちは市民の代表であって専門家ではない。だからこそ、関係者での熟議がおこなわれているという事実が見えなければ認めることはできないはずだ。今一度要望だが、これまで検討委員会以外の会議で、なにが議論され、なにが問題になっているのか、議会なり、文教厚生委員会なりに概要だけでも示してほしいがどうか。

八角保健部長 4病院の院長などでおこなう協議は、すべて公表するということは自由な意見交換、率直な意見交換が難しくなるため難しい。意見交換の内容をそのまま公表するのではなく、そこでとりまとまったことを基本構想や今後の基本計画に盛り込んだかたちで議会に報告するかたちをとりたい。

本池 4病院間の協議では診療科の内容とか、医師の確保が問題になったということだが、今時点で各病院の経営側としての切実さがあると思う。統合する病院、残される病院としての意見はそれぞれの実情からも違っているし、経営の「今」を任されている院長たちの意見がぶつかるのも当然だ。

そして、その声も経営陣レベルのことであって、働くスタッフのみなさんや、病院にかかわる各種団体、取引先事業者のみなさん、こうした方々の声がどれほどこの素案に盛り込まれているか。例えば、職員の処遇について素案には「在籍する職員の理解を得ながら検討を進め、雇用について職員の希望にそえるよう十分に配慮しつつ統合に向けた検討を進めます」と一文が入っているが、この一文を入れるためにどれだけの職員の方々の実情や思いを聞いたのか。 続きを読む