2月13日より2期目の議員活動が始まりました。

市民のみなさまとお会いすると1期目以上に、「タクシーチケット問題はどうなったのか」「引き続き追及してほしい」「あんなデタラメな使い方をしておいて、質問してはいけないというルールをつくるなどありえない」という声をいただきます。

市議会の歴代議長・副議長たちが、私的な会合の帰りに公用タクシーチケットを使って夜遅くに帰宅していたことが発覚したのが令和2(2020)年。そのことを一般質問しようとしたさい、下関市議会先例87(当時は85-1)「一般質問等の質問における議会に対する発言通告は、これを受理しないものとする」という先例が議会運営委員会で突如つくられ、本会議の場で議会の公用タクシーチケット問題を含めた議会費に関する質問はできなくなりました。

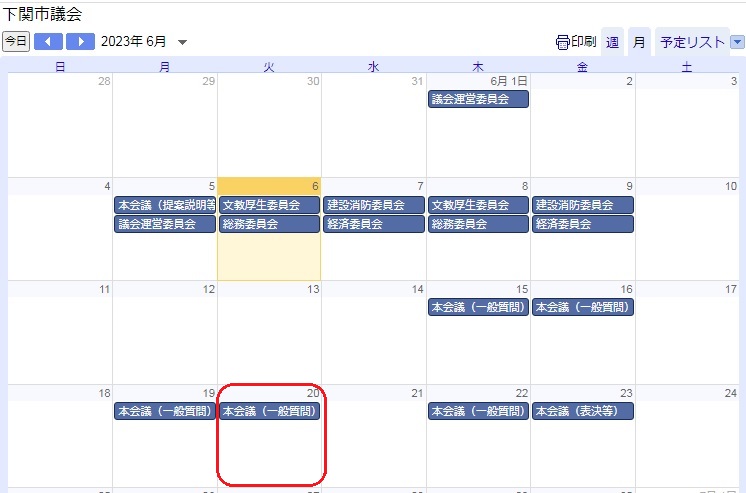

衆議院先例427を「参考」にしてつくられたこの先例は、議員の執行機関に対する質問を封じるものであるうえ、「参考」に用いたはずの衆議院先例の内容とも全く異なり、地方自治法上大きな問題をはらんでいます。この問題について、20日午前9時30分より、香川昌則議長に面会し、先例87について廃止するよう求める意見書を手渡してきました。意見書の内容は以下の通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下関市議会議長 香川昌則 様

下関市議会先例87「一般質問等の質問における議会に対する発言通告は、これを受理しないものとする」について

下関市議会正副議長による公用タクシー券使用問題に関する市議会事務局への一般質問をさせないために急遽つくられた先例87(当時先例85-1)は、市政に対する議員の質問権を不当に侵害するものです。また、市民の市政について知る権利も不当に侵害するものです。

個人間においても、またどの組織、団体においても、他人から集め、預かったお金を使ったのに本来の所有者には説明しない、そのうえそのお金を使った人たちに対して質問してはいけない。そのようなことはあり得ないことですし、決して許されることではありません。それが許されているのは下関市政、下関市議会だけではないでしょうか。

市民から預かったお金を使ったのに、市民の納得を得られるような説明ができない。そして、このことについて聞いてはいけないという議会ルールを作った。これが公用タクシー券の使用であり、市議会先例87制定の真実ではないでしょうか。

先例87は法的にも問題があること、また、実務面においても、議会費は市民の目の届かないところで自由に使えることになり、権力者による不正を助長しかねないこと。このようなことから、下関市政、下関市議会の将来に禍根を残す先例です。「市民の立場から、適正な市政運営がおこなわれているかを監視し、評価すること」(下関市議会基本条例第2条)から見ても、先例87は早急に見直し、廃止すべきであると考えます。

見直しをするのか否か。もし見直しをしないのであれば、その理由と根拠について、 月 日までに文書による回答をお願い致します。

令和5年3月20日

下関市議会議員 本池涼子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

提出のさいには議会事務局議事課長が同席されました。

香川議長には、令和2年6月に市議会の公用タクシーチケットの使用について一般質問をしようとしたさいに先例がつくられ質問ができなくなったこと、当時の先例がつくられた議運では、議会事務局は衆院先例427の「議長に対する質問書はこれを受理しない」の部分だけしか見せず、類似の申し合わせをしたかのような流れであったことを当時の資料もお見せしながら説明しました。

そして、昨年市民の方からご指摘をいただき、衆院先例の内容について改めて確認することで、下関市議会先例と衆議院先例ではまったく内容が異なっていることを知ることができ、当時の亀田前議長にも申し入れをしてきたことをお伝えしました。

香川議長には亀田前議長に対して提出した意見書(写し)も渡っており、全体として話は通じやすかったように感じています。

香川議長からは、令和4年8月8日に意見書を提出した後、前議長からの回答の内容についていくつか確認をされました。ですので、当時の亀田議長は、回答の期限になっても連絡はなく、こちらから出向いたところ、「来週末」とご自分で期限を指定されたこと、にもかかわらずその日になっても連絡はなく、こちらから出向くと先例を使って「回答しない」という回答であったことをお話しました。

そして約2カ月後の10月に確認に行ったさい、当時の議長・副議長、議運の委員長、副委員長の4人で、「変える必要はない」ということを決定したと聞いたと話しました。

その理由として私が聞いているのは、「現在(令和4年時点)の議会のメンバーが、先例を決めた当時(令和2年)のメンバーと変わらないから」ということです。それを伝えると香川議長は、改選後であることから、「メンバーも同じだからという理由にはならないよね」といわれていました。

先にのべたとおり、私も市民のみなさんからこの問題については絶対に追及していくようにいわれています。市民の代表である議長や副議長が夜10時~12時に豊前田や唐戸から帰るのに、税金を使って(公用タクシーチケットで)帰るなど、許されませんし、市民が怒って当然です。こうした問題一つ正せない議会が「チェック機能」を果たしているといっても信用されるわけがありません。

香川議長には、「市民からあの(公用タクシーチケット)問題を最後まで追及してくれといわれている。当時のタクシーチケットの使い方についても理解されるようなものではない。そこからこの先例の問題も始まっているから、一つ一つ正していかないといけないと思っている」とお伝えしました。

また香川議長は、「ご主旨は理解しました」といわれたうえで、「少なくとも、議運で決めている話だから、見直しをするにしろしないにしろ、もう一回よく相談しなければならない。私の一存でできることではない」とおっしゃいましたので、私は、少なくとも衆議院先例の内容がなにを指しているのかきちんと確認してほしいとお伝えしました。

今回、回答の期日については香川議長に決めていただくようにしました。理由は、前述のとおり、亀田前議長のときには期限を決めても回答がなく、その後ご自身がいわれた期限すらも守られなかったからです。そうしたこともあり期限については香川議長に決めていただくこと、ただ、それがいつになるのかは早めに伝えてほしいとお伝えしました。香川議長は、「3月議会をしっかりやるというのが目の前のことだから、それをやり終えてからこちらにかかわる。そこは理解してほしい」といわれました。

市議会の公用タクシーチケット問題に関してはもう3年になります。これまでも問題を明らかにするために質問に挑んだり、議長に申し入れに行ったり、市民のみなさまに力をお借りしながらさまざまな動きをしてきました。しかし、問題を明らかにしないようにする力が働き、非常に歯がゆい思いもしてきました。議会のメンバーも変わり、新しい議長の体制のもとで、これまでとどう変わっていくのか、または変わらないのか、しっかりと見てみなさまに報告していこうと思っています。

まずは、いつまでに回答をするのかについて近日中に連絡があると思いますので、それを待ちたいと思います。