先の9月議会で、下関市で来年4月に予定されている水道料金の値上げについて質問しました。急激な人口減少が進むなか、全国の自治体で水道事業が困難になっており、下関市も事業の赤字を理由に水道料金の値上げに踏み切ろうとしています。物価上昇のなかで市民生活は厳しさを増しており、誰もが切り詰めた生活をしている最中にです。今議会では8議員が水道料金にかかわる質問をしましたが、それほど市民の関心が高い問題です。ハコモノ開発に何十億円も注ぎながら、安易な料金値上げをするのではなく、市民生活を守るために市政の抜本的な見直しが必要です。以下、執行部との質疑の文字起こしを掲載し、ご報告といたします。今後とも忌憚のないご意見をよろしくお願いします。

本池 水道料金については今議会で8人の議員がとりあげており、それほど市民への影響が大きく重要な問題であるということを重く受け止めていただきたい。上下水道局の説明内容は来年4月から、水道料金が平均20%上がるというものだ。そして4年後にまた値上げされ、現行と比較し約4割の値上げがおこなわれるというものだ。8月1日~8月8日にかけて水道局が市民説明会をおこなっているが、この目的はなにか?

本池 水道料金については今議会で8人の議員がとりあげており、それほど市民への影響が大きく重要な問題であるということを重く受け止めていただきたい。上下水道局の説明内容は来年4月から、水道料金が平均20%上がるというものだ。そして4年後にまた値上げされ、現行と比較し約4割の値上げがおこなわれるというものだ。8月1日~8月8日にかけて水道局が市民説明会をおこなっているが、この目的はなにか?

伊南上下水道局長 料金改定の検討状況を知っていただくこと、料金改定の必要性を理解していただくことだ。

本池 参加状況は表のとおりだ。この人数を水道局内ではどのように評価をしているか。

水道局長 一部の地域では参加者がとくに少なかったり、いなかった地域もあった。周知についてはもう少し工夫することができたのではと考えている。

本池 私も2カ所の説明会に行ってみたが、参加者が少ないだけでなく水道局関係者をどちらでも見かけ、いわゆる「さくら」のような雰囲気もあったのだが92人のうち純粋な市民の参加は何人か。

水道局長 確認していない。

本池 ほとんど市民参加なき説明会であったと思う。豊北町などは参加者ゼロで中止になった。地域性から考えても信じがたいものがある。具体的にどのような周知をしたのか?

水道局長 市報の7月号でお知らせをした。6月下旬に水道局のホームページに掲載し、7月中旬に水道局のSNS、下旬に市のSNSに掲載した。各開催場所で開催1週間前にチラシを配布した。

本池 市報(7月号)だが小さすぎて誰も気が付かないし時期も早すぎる。8月号に載せてもよかったし、ホームページも新着に押し下げられていくので再掲しても良かったと思う。豊北町では一昨日にやりなおしの説明会があった。自治会長を対象に呼びかけられたそうだが、たくさんの参加があり相当な意見が出た。まともに呼びかければこれほど来られるということだ。それを市内8カ所でされていれば今のような状態にはなっていなかったのではないか。市民が水道料金の値上げについて理解していると思うか。

水道局長 参加された92名の方にアンケートを実施し、アンケートの回答者76名のうち72名が「理解できた」と回答している。一定の成果はあったものと理解している。

本池 参加者は理解しているということだ。一番最初に確認した説明会の目的は達成されたか。

水道局長 参加者のアンケートによれば、市民説明会の目的とすれば一定の成果は上がっている。

本池 市民全体が理解しているのかといっている。そもそも周知が行き届いていないなかで、来た人だけの評価をもって達成されたというのは違う。「周知については工夫ができたのではないか」といわれているが、その後の行動が市民に知ってもらおうという行動になっていない。今後10月に第3回経営審議会をおこなって答申を出し、12月に条例改定というスケジュールになっているが、これで市民に説明をしたことにするのか。

水道局長 料金改定は市民生活に影響を与えるということもあって、市民のみなさまのご理解が必要だと考えている。その手法として市民説明会を開催した。それだけでは十分ではないと思うのであらゆるSNSを活用して周知をかけ、市報を活用して分かりやすい説明に努めていくということだ。

本池 きちんと周知をすればたくさんの市民が来ることは豊北の事例で証明されたと思うが、今のままでは市民の多くがなにも知らないまま料金改定がされることになる。水道事業が厳しくなっていることは理解するが、なおさら市民に正しい情報を伝え、一緒に水道やインフラ整備の重要さについて考えなければならないのではないか。まともな周知をせず、説明会を終えたことにするのでは市民は納得しない。説明会のやりなおしを求めるがどうか。

水道局長 市民説明会は周知の重要な一つの手法だが、それだけでなく、SNS・市報、あらゆる情報とあわせてしっかり周知をはかっていきたい。その手法の一つに市民説明会をおこなったが、一部の地域で参加者がいない状況があったのでフォローして進めている。

本池 一部ではなく、ほとんどの会場で参加者が少なかった。これについてやり直しをしないのかと聞いている。検討するのか、しないのか?

水道局長 市民説明会は一つの手法なので、あらゆる手法をもってみなさんのご理解をいただけるよう努める。

本池 検討しないのだろうと思う。

参加者ゼロで中止となった豊北町では、住民の要望でやり直しの説明会がおこなわれ、多くの方々が参加されました(9月22日)

値上げの影響 ろくに説明もせず実行

本池 説明内容について触れていく。すでに指摘されているが、説明資料は、「水道料金を値上げするしかない」ということに徹した資料だ。水道料金が家計に占める割合は「ガス料金の半分以下」「電気代の5分の1」「飲料水として考えるとペットボトル水の320分の1」とか、市民からすれば、だからなんだという話だ。普段から水道水を使ってもらうためにこれをいっていくならわかるが、値上げを呑ませるためにいうことではないはずだ。企業会計の仕組みについて突然いわれても理解できるわけがなく、もしもこれを本気で考えたのであれば、誰に対し、なにを伝える説明会なのかを一旦整理したほうが良い。

値上げの理由は、「人口減少などによる料金収入の減少」「近年の急激な物価・人件費の上昇」「老朽化した施設・管路の更新や耐震化の本格化」といわれている。要するに、令和8~11年の総括原価(事業の維持・運営に必要な費用)が約232億円、現行の料金収入見込みが約193億円、不足額が約20%にあたる39億円。これを、20%の料金値上げによって回収するという内容でよいか?

水道局長 総括原価は232億円、現行の料金のままだと収入見込みが193億円、不足額が39億円で間違いない。

の概要.jpg)

本池 232億円に対して現行料金収入193億円は約83%で、不足分39億円は約17%になるが、もしも【図】をもって値上げするのなら、20%ではなく17%ではないのか? また、「5年間で25・5%」を「4年間で20%」まで下げたといっているが、説明の端々にごまかしがあるように思う。説明会では総括原価232億円の内訳も、値上げ分の39億円の使い道も触れられなかったが、値上げによって増収となる39億円の使い道は?

水道局長 4年間で約39億円の使い道は、長府浄水場更新事業に約20億円、老朽化した管路の更新や耐震化に12億円、その他老朽化した施設の更新・耐震化などに7億円だ。

本池 そうした内容を市民に示すべきだ。今、全国各地の水道料金が値上げされているがほぼ同じ説明だ。施設・管路の老朽化は今に始まったことではない。平成23年の下関市の水道料金値上げ時にも長府浄水場の更新が理由になっていたし、「インフラ長寿命化基本計画」も国が平成25年に策定していることを見てもそれは明らかだ。

全国で状況は同じだが、想定をこえるスピードで人口減少が進行しているのが下関市の特徴だと思う。それを解決しないまま今日まで来て、このたびの説明会で、今、値上げしなければ、たちまち能登の(管路の被害状況)ようになるかのような説明をすれば、市民の不信感が広がるのも当然だ。説明会では「脅しは慎んでほしい」というご意見も出ていた。事後回収が難しい、施設更新にかかる費用を現在の利用者負担としていく制度のあり方も議論されており、そうしたことを正直に、丁寧に説明しないままでは納得されない。

ほかにも、水道局の経営努力の取組と成果として、水道サービス公社の廃止で5・5億円の成果を上げたとある。しかしこれまで公社がやってこられた業務のなかにある漏水箇所の特定が、今後は市民の負担になる。廃止によって市民に生じる負担や、サービスの低下についてはなんの説明もない。これは成果なのだろうか。

多い高齢単身世帯 少量使用者の負担増大

本池 値上げの内訳だが、基本料金の改定率は26%値上げで概ね固まっており、従量料金にスポットが当たっており、平均15・7%の改定率をどのような配分にするかという検討になっている。その主な検討部分は、「生活用水としての使用が多いメーター口径25㍉以下の従量料金」で、「ひと月10㌧までは1㌧あたり10円」になっているところを、「11円」にするか「20円」にするか「40円」にするかが案①~③で検討されている。なぜ従量料金の改定が検討の中心になっているのか?

水道局長 単身者、低所得者といった方々は、傾向として水の使用量が少なくなることが想定される。こういった方々への配慮として小口径13㍉、20㍉、25㍉の1月の使用量10㌧まで、他の区分に比べて安い単価に設定している。少量使用者への配慮で、その区分は増額を抑えるようにはしているが、その分、他の区分に上乗せされるようになるので、バランスを考えて従量料金を中心に検討しているところだ。

本池 少量使用者への配慮はするが、配慮しすぎることで他の区分の人とのバランスが崩れるので、公平性を鑑みるということか。

水道局長 そのとおりだ。

本池 平成23年の改定時に基本水量の廃止にともなってもうけられたのが、「10円」の部分だ。なぜここが「10円」となっているのか、簡潔に説明をお願いする。

水道局長 平成23年度までは基本水量に入っていたのでゼロだったが、それを改め、他市の事例も見ながら一番低額の10円に設定した。

本池 これは激変緩和措置だという説明も受けた。平成23年度の料金改定ではそれまであった「基本水量」が廃止となっている。それまでは1㌧使っても10㌧使っても料金が同じという「不公平感」があったことが理由になっている。このときは1㌧でも10㌧でも「1029円」だった。それが基本水量が取り払われたことにより、13㍉口径で1㌧の人は「1102円」、10㌧の人は「1192円」となり、90円の差ができたことを「不公平感の解消」といっているようだ。「不公平感の解消」といって、双方値上げをして差をつけた。冷静に考えたらただの値上げではないかと私は思っている。今回の値上げにさいしても少量使用者とそうでない方との不公平感解消といっている。質問だが、水道料金でもっとも多いのは、どの使用水量か?

水道局長 口径13~25㍉の令和6年度の使用水量の実績では、1カ月当り10㌧までの使用が一番多い。

本池 水道局の経営審議会でも使用水量の分析をしておられる【グラフ】。10㌧未満は4割となっており、「使用水量の少ない使用者群の構成比が上昇している」との記述がある。使用水量の少ない世帯の世帯構成や経済状況は把握しているか?

水道局長 今手持ちの資料がないが、当然検討して算出している数字だ。 続きを読む

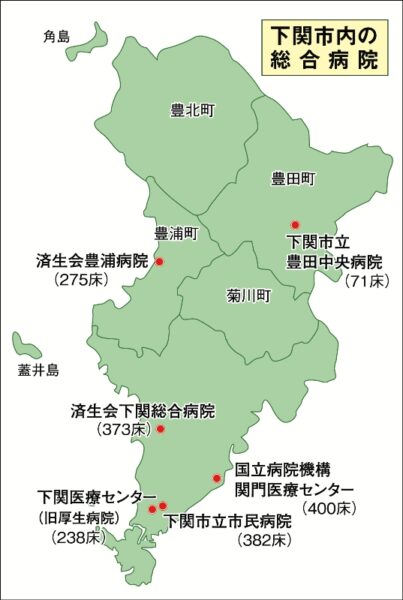

八角保健部長 新下関市立病院に関する基本構想案は、令和5年3月の下関医療圏地域医療構想調整会議の第2次中間報告をうけ、新病院の概要や3病院の大まかな方向性を規定するために令和5年12月と令和6年1月に検討委員会を開催し、医療関係者や市民団体の代表者の方々などの意見を聞いて策定した。今後の予定は、今議会の文教厚生委員会で報告したのち、3~4月にかけてパブリックコメントを実施する。その後ご意見を反映した最終的な基本構想を文教厚生委員会で報告し公表する。また、令和6年度には新病院の基本計画を策定する予定。スムーズにいった場合の標準的なスケジュールとして、令和6年度に基本計画を策定し、その後4年間で設計・施工をおこない、令和11年度に新病院の運営を開始することになる。

八角保健部長 新下関市立病院に関する基本構想案は、令和5年3月の下関医療圏地域医療構想調整会議の第2次中間報告をうけ、新病院の概要や3病院の大まかな方向性を規定するために令和5年12月と令和6年1月に検討委員会を開催し、医療関係者や市民団体の代表者の方々などの意見を聞いて策定した。今後の予定は、今議会の文教厚生委員会で報告したのち、3~4月にかけてパブリックコメントを実施する。その後ご意見を反映した最終的な基本構想を文教厚生委員会で報告し公表する。また、令和6年度には新病院の基本計画を策定する予定。スムーズにいった場合の標準的なスケジュールとして、令和6年度に基本計画を策定し、その後4年間で設計・施工をおこない、令和11年度に新病院の運営を開始することになる。.jpg)