.jpg)

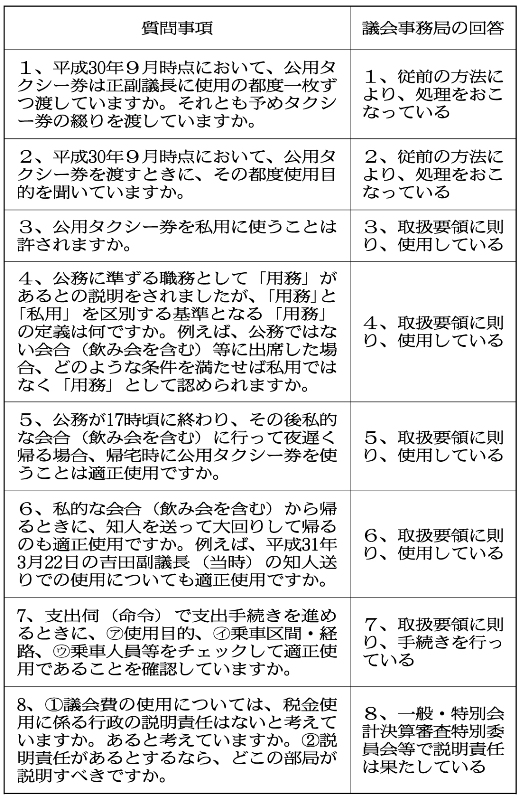

下関市議会の正副議長の公用タクシーチケットをめぐる問題について、なぜ公務ではない私的な飲み会等の帰りに税金を使って帰宅できる状態になっていたのか、規定ではどうなっていたのかを明らかにするために、昨年10月17日に議会事務局に対して質問書を提出していました。ところが同11月6日に返ってきた回答は非常に不誠実と感じるものでした【11月17日に報告済み】。質問と回答に関しては下の【表】の通りです。

この回答ではなにもわかりませんので、その内容について再度確認させてほしい旨を伝え、昨年11月27日に議会事務局の担当職員とやりとりをしてきました。12月議会を挟んだために遅くなりましたが、その内容についてご報告いたします。

1、2について

まず、質問事項の1番「平成30年9月時点において、公用タクシー券は正副議長に使用の都度一枚ずつ渡していますか。それとも予めタクシー券の綴りを渡していますか」、2番「平成30年9月時点において、公用タクシー券を渡すときに、その都度使用目的を聞いていますか」です。正副議長が公務証明のない日にもかかわらず豊前田や唐戸の歓楽街から夜10時~12時に公用タクシーチケット(税金)を使って帰宅していた――この事実について、なぜ公金でそのようなことができるのかという疑問です。当時、1枚ずつ渡していたのかどうか、渡すさいには使用目的を確認していたのかどうかを尋ねていました。使用目的を聞いて1枚ずつもしくは(必要枚数を)渡すようにしていれば飲み会帰りに使いたい放題などできないはずです。

これに対する回答が「従前の方法により、処理をおこなっている」ということでしたので、具体的にどういうことなのかを尋ねました。

この日応対したのは、議会事務局庶務課長(議会事務局参事)と庶務課長補佐ですが、その回答は要を得た答弁とはいいがたいものですので、要約しますと、「これまでの判断基準や運用を引きついでいるため、(当時も)1枚ずつ渡していただろうということだ」とされ、必要枚数を渡していたのかは「そうだと思います」、使用目的を聞いていたのかは「聞いていたと思います」とのことです。

つまり、現在の担当である議会事務局庶務課では、これまでの判断基準や運用を引きついでおこなっているので、「引き継いでいる」ということは平成30年当時も当然同じようにやっていた「だろう」ということのようです。回答のなかでは「引き続いてやっていますとしか答えられない」といわれるのです。やりとりのなかでは「当時の担当ではないので」という言葉もいわれており、非常に無責任な回答です。

ちなみに、判断基準を引き継いできているといわれていますが、令和2年に文書化する前は文書もなく「口伝」であり、職員の方々の頭のなかに判断基準はあったようです。市役所の仕事とは思えませんが、その結果として公用タクシーチケットが使い放題になっていた事実からみると問題視されて当然です。

3~6について

次に3~6についてです。

質問事項への回答としてはすべて「取扱要領に則り、使用している」となっています。しかし、平成30年9月時点では、公用タクシーチケットの使用の基準となった文書はないと情報公開請求によって確認済みであり、であれば、いったいなにに基づいて公金の支出がなされたのでしょうか。この点について事務局は、「質問1、2では時点を特定されているが、3~7については今現在の状況を回答している」とのことです。「今時点」とは令和2年7月に判断基準を明文化した「取扱要領」に沿った今現在の運用を指しています。

質問書の質問事項は1番からすべて関連しているものであり、事務局職員の言葉は議員の質問やその背後にある市民の思いをばかにしていると思いますが、そういうのであれば、今後のやりとりで追及させていただくことにし、質問を進めました。

具体的な内容に関してはそのままやりとりをお伝えしても非常にわかりにくいので、とくに4番と6番について報告させていただきます。

「用務」について

4番では、「用務」と私用の区別について尋ねていました。

歴代正副議長の公用タクシーチケットの使用問題の重要な部分として、「公務」でないのに公用タクシーを使い放題にしてきたことと、その弁明として公務ではないが「用務」だったということがいわれています。しかし「公用タクシー」でわかるように、本来、公用タクシーチケットは議長副議長の公務にしか使えないはずのもので、この「用務」によって使用範囲を大幅に広げている問題が浮き彫りになっていました。しかも他の自治体では「用務」なんて言葉は使われていません。改めて、「用務」とはなんなのか、私用との区別はどうなっているのかを質問していました。そのやりとり(要旨)は以下のとおりです。

事務局 公務というのは正副議長の仕事で、正副議長であってなおかつ議員だから正副議長のなかの公務のなかに議員の活動が含まれる。公務でなくても議員の活動として、例えば私用でないもの。

本池 議長であって議員であるというが、議員には公用タクシーチケットはない。

事務局 でも判断がつかないことだってある。

本池 案内文書がなかったりとか?

事務局 公務のなかには文書のない公務もある。決裁事務であったり。

本池 豊前田や唐戸の飲み屋街から公用タクシーチケットを使って帰っていたから問題になっており、使用についてその規定がどうなっているのかを聞いている。「例えば公務ではない会合(飲み会を含む)等に出席した場合、どのような条件を満たせば私用ではなく〈用務〉として、認められますか?」に答えてほしい。 続きを読む